Ein Kommentar zum Papstbesuch und zur Lockerung der Waffenausfuhr durch den Schweizer Bundesrat

von Hanspeter Jecker

Wenn Papst Franziskus heute in Bossey bei Genf das Ökumenische Institut besucht, dann gibt dies Anlass zu einigen aktuellen Überlegungen. Derselbe Visser ‘t Hooft (1900–1985), der 1946 die Gründung dieses Instituts veranlasst hatte, war eine der treibenden Kräfte für die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Amsterdam von 1948. Im Bedenken der katastrophalen Ereignisse zweier Weltkriege formulierte dieser ÖRK damals vor genau 70 Jahren im Sommer 1948: «Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein».

Und derselbe Visser t’Hooft – mittlerweile erster Generalsekretär des ÖRK – bat in der Folge die Historischen Friedenskirchen (Mennoniten, Quäker, Church of the Brethren) um ein Positionspapier: Deren Zeugnis von Gewaltverzicht und Friedensdienst sei zu Unrecht jahrhundertelang zurückgewiesen und verfolgt worden und müsse heute dringend gehört und endlich ernst genommen werden. In der Folge publizierten die Historic Peace Churches (HPC) Studienpapiere zu «War is contrary to the Will of God» (1951) und «Peace is the Will of God» (1953). Von 1955 bis 1962 trafen sich Vertreter_innen der Historischen Friedenskirchen zu den sogenannten «Puidoux-Konferenzen», erstmals nicht nur als geschlossene Gruppe, sondern nun zusammen mit Personen aus reformierten und lutheranischen Kirchen. Vgl. dazu den Eintrag zu den Puidoux-Konferenzen im Menlex.

Crèt-Bérard in Puidoux oberhalb des Genfersees, wo im August 1955 die erste der sogenannten «Puidoux-Konferenzen» stattgefunden hatte.

Crèt-Bérard in Puidoux oberhalb des Genfersees, wo im August 1955 die erste der sogenannten «Puidoux-Konferenzen» stattgefunden hatte.

Die katholische Kirche ist zwar weiterhin kein Mitglied des ÖRK. Aber dass Papst Franziskus heute das ökumenische Zentrum in Genf und Bossey besucht, bekräftigt seinen Wunsch und Willen zu mehr kirchlicher Einmütigkeit im Kampf gegen Krieg und Ungerechtigkeit.

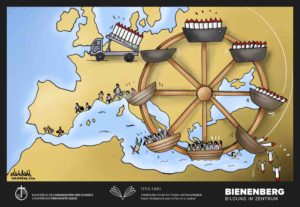

Und damit setzt er auch ein ganz anderes Zeichen als der Schweizerische Bundesrat mit seiner Politik der Lockerung der Waffenausfuhr, wie er sie am 15. Juni 2018 publik gemacht hat.

Aus aktuellem Anlass der nachfolgende Kommentar, ausgehend von einem Blick auf die Geschichte der Christenheit mit den Themen «Krieg und Frieden».

Die ersten Christen und der Krieg

Die ersten Christen hatten offenbar keine Berührungsängste mit Menschen, die als Soldaten das Kriegshandwerk ausübten und dabei ganz offenkundig auch vergewaltigten und töteten.

Werbung der schweizerischen «Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» aus dem Jahr 2009

Anders ist es nicht zu erklären, dass in den ersten Jahrhunderten so viele Soldaten von diesem Glauben der Christen erfuhren und selber zu Christen wurden. Interessant ist nun aber, dass wenigstens in der Anfangszeit der Kirche zwar viele Soldaten Christen geworden, dass die meisten aber nicht Soldaten geblieben sind. Offenbar war es so, dass sie diesen Beruf – und ein Beruf war es damals! – in der Regel als Christen nicht weiter ausführen durften, vor allem wenn dabei kämpfende und tötende Funktionen dazu gehörten. Ein No-Go war es dabei aber nicht primär für die Obrigkeit, sondern für die christliche Gemeinde! Der Theologe und Schriftsteller Origenes (185-254) ist nur eine von vielen christlichen Stimmen, wenn auch er betont: „Der Gott der Christen verbietet die Tötung eines Menschen schlechthin und er lehrt, dass das gewaltsame Vorgehen seiner Jünger gegen einen Menschen, wenn dieser auch der grösste Bösewicht wäre, niemals gerecht sei“ (Contra Celsum 3,7).

Später ist diese frühchristliche Überzeugung leider nicht nur in Vergessenheit geraten, sondern sie ist sogar in ihr pures Gegenteil verkehrt worden: Nachdem das Christentum staatstragende Religion geworden war, durften seit dem 5. Jahrhundert sogar nur noch „Christen“ in der römischen Armee dienen. (Selbstredend beschreiben und interpretieren bis heute nicht alle diesen Wandel so kritisch wie ich…)

Bis weit ins 3. Jahrhundert hinein bedeutete Christ-Werden für Soldaten aber oft nichts weniger, als arbeitslos zu werden. Christ-Werden bedeutete, dass sich nicht nur Denken und Glauben transformierte, sondern auch das konkrete Tun und Lassen.

Die ersten Christen und das Problem von Arbeitsplatzverlust

Wenn Soldaten von christlichen Freunden und Bekannten aber eingeladen wurden, den Schritt zum Glauben zu wagen, dann wurden sie dabei nicht einfach ihrem Schicksal, und damit ihrer unvermeidlichen Arbeitslosigkeit überlassen. Vielmehr verpflichteten sich die ersten christlichen Gemeinden dazu, dass sie Menschen, die aufgrund ihres Glaubens arbeitslos geworden waren, materiell unterstützten. Niemand, der aufgrund seines Glaubens arbeitslos geworden war, wurde so im Stich gelassen. Aber nicht nur das. Die Gemeinden halfen auch mit, für diese Menschen passende neue Arbeitsstellen zu finden, um sie nicht länger als nötig von der Fürsorge abhängig zu machen. Auf diese Weise konnten diese Gelder wieder anderen Hilfsbedürftigen zugutekommen.

Diese eindrückliche und hochaktuelle Praxis kommt mir in den Sinn, wenn wir landauf-landab immer wieder über die Frage der Waffen-Exporte diskutieren. Immer wieder kommt dabei – auch seitens von Christen! – das Arbeitsplatz-Argument ins Spiel: Waffen-Exporte dienen der Arbeitsplatz-Sicherung. Wenn ich an die Praxis der ersten Christen denke, dann will ich nicht nur den Kopf schütteln, sondern auch ernstnehmen, dass sich hier auch spannende neue Perspektiven eröffnen könnten.

Einerseits ermutigt die beschriebene Praxis der ersten Christen, auch in unseren Kirchen genauer hinzusehen, wie wir unser Geld verdienen. Und wenn jemand aufgrund dieses gemeinschaftlich erfolgenden Näher-Hinsehens umzudenken anfängt und seine Arbeitsstelle aufzugeben bereit ist, dann können unsere Kirchen Orte sein, wo wir diese Personen auf ihrem Weg begleiten und unterstützen.

Anderseits fordert diese frühchristliche Praxis heraus, auch über unsere Kirchgemeinden hinaus zu denken: Auf welche Weise könnten wir als Kirchen Prozesse unterstützen helfen, welche die Umstellung von militärischer auf zivile Produktion fördern? Auf welche Weise könnten wir uns an den dadurch entstehenden Kosten beteiligen? Im Nachdenken darüber werden wir wohl auch auf Ideen und Möglichkeiten stossen, die helfen beim Suchen (und Schaffen!) von neuen Arbeitsplätzen für Menschen, welche aufgrund ihres Glaubens nicht mehr beitragen wollen zum Gebrauch, zur Produktion und zum Export von Waffen und Kriegsmaterial.

Die ersten Christen und die heutigen Christinnen und Christen

„Da ist wahrscheinlich kein Gott, der es gut findet, dass wir Kriegsmaterial exportieren“ so lautete 2009 einer der Slogans zugunsten einer schweizerischen Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten.

Origenes und die ersten Christen hätten diesen Satz im Hinblick auf ihren Gott sicher vorbehaltlos unterschrieben. Aber leider hat sich seither gerade zu diesem Thema das Gottesbild bei vielen Christen grundlegend verändert. Ein Bekenntnis zu christlichen Werten schliesst bei manchen evangelischen und katholischen Zeitgenossen eine Befürwortung von Militärdienst, Waffenproduktion und Kriegsmaterialausfuhr leider längst nicht mehr aus. Im Gegenteil. So sind es oft fast nur explizit nicht-christliche und linke Kreise, die sich gegen Waffenausfuhr stark machen und damit genau das tun, was meines Erachtens Christinnen und Christen seit jeher hätten tun sollen… Zum Glück schweigen s i e nicht – aber wo bleiben die Christen?!

Im Hinblick auf die laufenden Debatten um Kriegsmaterialausfuhr und Arbeitsplatzsicherung – und auch gerade im Kontext des Papstbesuches – wünschte ich mir, dass namentlich seitens derjenigen Kreise, die sich nach eigenen Angaben „christlichen Werten“ verpflichtet fühlen, etwas von dem wiederentdeckt wird, was für Origenes und die ersten Christen eine Selbstverständlichkeit war:

„Der Gott der Christen verbietet die Tötung eines Menschen schlechthin und er lehrt, dass das gewaltsame Vorgehen seiner Jünger gegen einen Menschen, wenn dieser auch der grösste Bösewicht wäre, niemals gerecht sei“.

Viele Mitglieder aus schweizerischen Kirchen – worunter namentlich aus vielen Mennonitengemeinden – haben im Sinne dieses Zitats bereits bei der Debatte im Schweizer Nationalrat über die vorgeschlagene Aufweichung der geltenden Waffenexport-Bestimmungen (März 2014) ihre Stimme erhoben. Und von manchen ParlamentarierInnen wissen wir, dass sie die Argumente, wie sie – etwa dank der Postkartenaktion (cf. Foto) des Täuferischen Forums für Frieden und Gerechtigkeit – an sie herangetragen worden sind, sehr wohl zur Kenntnis genommen haben.

Um so enttäuschender und beschämender ist es, dass sich der Bundesrat nun mit erschreckender Leichtigkeit und dem Druck der Rüstungsindustrie und ihrer Zuliefererfirmen beugt und die Ausfuhrbestimmungen noch erheblich mehr lockert.

Darum gibt es nun nur eines: Erneut und noch stärker unsere Stimme zu erheben, die sich – über alle religiös-kirchlichen Zugehörigkeiten hinweg – dem Gott der ersten Christen, dem Schöpfer und Liebhaber allen Lebens verbunden oder sogar verpflichtet weiss. Vorschläge dazu finden sich hier.

Juni 2018

Hanspeter Jecker leitet die Fachstelle für täuferische Geschichte und Theologie am Bildungszentrum Bienenberg CH-4410 Liestal

Titelphoto: Joanna Lindén-Montes/WCC